猫や馬が何かのにおいを嗅いだ後、突然口をポカンと開けて固まる「フレーメン反応」。

この不思議な表情をご存知の方も多いと思いますが、なぜ人間には同じような反応が備わっていないのでしょうか?

実は、この違いには人類の進化における壮大な「進化的選択」が隠されています。私たち人間は、動物たちが持つ特別な感覚能力を進化の過程で失いました。

しかしその代償として、地球上で唯一無二の能力を手に入れたのです。フレーメン反応を持たないという「特徴」は、実は人間が文明を築けた最大の理由だったのかもしれません。

目次

フレーメン反応が人間に備わっていない科学的理由

- なぜ猫はあの変顔をするのか

- 人間の「第二の鼻」はどこへ消えた

- 胎児期に起こる器官の消失

- 神経回路の完全遮断

なぜ猫はあの変顔をするのか

結論から言うと、猫は「超精密な化学分析」をしています。

あの口ポカン状態は、実は高度な科学実験の最中なのです。猫の前歯の裏側には「ヤコブソン器官」という特殊な嗅覚器官があり、フェロモンという極めて微細な化学物質を検出しています。

普通の「におい」とフェロモンは全く別物です。フェロモンの分子は通常の臭い分子よりもはるかに微細で、普通の鼻では感知できません。そこでヤコブソン器官の出番です。

この器官は通常の嗅覚とは完全に独立した「第二の嗅覚システム」で、専用の神経回路を通じて脳の感情中枢に直接情報を送ります。だからこそ、猫はあの独特な表情で「集中モード」に入るのです。

「うわ、臭っ!」ではなく、フェロモンに含まれる様々な情報を分析していると考えられています。

人間の「第二の鼻」はどこへ消えた

衝撃の事実:人間にも昔はヤコブソン器官がありました。

「え、じゃあなぜ使えないの?」

その答えは進化にあります。人間がこの機能を失った時期については、2003年に行われた研究により、ヒト科がサルから分化した約2,300万年前頃に機能喪失が起こった可能性が指摘されています。

現在でも、人間の鼻の中にはヤコブソン器官の構造的な痕跡が残っています。しかし、これらの構造は機能的な神経接続を持たない状態です。

なぜ人間の祖先はこの器官の機能を失ったのでしょうか?

生物の進化では、限られたエネルギーを何に使うかという選択が常に行われています。ヤコブソン器官を維持するコストを、別の能力の開発に振り向ける変化が起こったと考えられています。

胎児期に起こる器官の消失

現代の人間の赤ちゃんは、お母さんのお腹の中でヤコブソン器官を「解体」します。

これは故障ではありません。遺伝子プログラムに組み込まれた正常な発達過程です。

人間の胎児発達において、ヤコブソン器官は発達初期には存在しますが、成長とともに機能を失います。

この過程は「細胞のプログラム死(アポトーシス)」によって制御されています。必要のない器官を計画的に除去する発達過程です。

これにより、生まれてくる赤ちゃんは最初からフレーメン反応が備わっていない状態になります。

つまり、人間にフレーメン反応が備わっていないのは「病気」や「退化」ではなく、より高度な能力を獲得するための「進化の選択」なのです。

神経回路の完全遮断

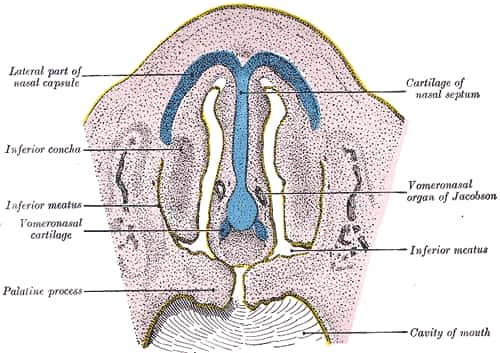

青く着色された鼻中隔軟骨の両側にある点がヤコブソン器官

(Henry Vandyke Carter, Public domain, via Wikimedia Commons)

たとえヤコブソン器官の構造が残っていても、「配線」が切れています。

現在の研究では、人間の鼻腔内にはこの器官の構造的な痕跡が残っていることが確認されています。しかし、構造的な痕跡があったとしても、神経接続を持つ個体は極めて限定的です。

これは、器官の形態は残っていても、情報処理システムとしては機能しない状態を意味します。この神経接続の欠如こそが、人間にフレーメン反応が備わっていない根本的な理由です。

どれだけ強力なフェロモンに曝露されても、それを感知するシステムが機能していない以上、私たちには感じ取ることができないのです。

フレーメン反応をする動物と人間の決定的違い

- 猫や馬など動物のフレーメン反応の特徴

- 人間が感じ取れない化学的世界

- 動物の超嗅覚 vs 人間の視覚優位

- なぜ人間だけが例外なのか

猫や馬など動物のフレーメン反応の特徴

動物たちのフレーメン反応は、種類によって驚くほど個性的です。

ウマ、ネコ、ウシ、ヒツジ、ヤギ、ゾウなどで起きます。特にウマは唇を大きく捲り上げるためわかりやすく、まるで「笑っている」ような表情を見せます。しかし、これは決して笑っているわけではありません。

ネコの場合、口を半開きにして虚空を見つめるような表情が特徴的です。この状態を「変顔」として親しまれていますが、実際は真剣にフェロモン分析を行っています。猫のフレーメン反応は、同種のフェロモン検出だけでなく、人間の足の汗や靴下の匂いに対しても起こります。これは人間の汗に含まれる成分が猫のフェロモンに類似しているためです。

ウシやヒツジでは、異性の尿の臭いを嗅いだときによく起こります。畜産業では、この反応を発情期の判断材料として活用しています。ゾウの場合は体の大きさに比例してスケールの大きな反応を示し、鼻を高く持ち上げて口を開けた状態で静止します。

すべての動物に共通するのは、この反応が「感情表現」ではなく「情報収集」だということです。彼らは化学的な「身分証明書」を読み取っているのです。

人間が感じ取れない化学的世界

人間には想像もできない「におい」の世界が動物たちには見えています。

動物たちがフレーメン反応で感知しているフェロモンには、性別や発情状況などの情報が含まれています。フェロモンは極めて微量でも効果を発揮する特殊な化学物質で、動物たちはこれを通じてコミュニケーションを行っています。

これは性別や健康状態、発情周期などの「においの履歴情報」を読み取っているとも言われています。動物たちは常にこの「化学的インターネット」にアクセスして生活しているのです。

フェロモンによる情報伝達は、私たち人間の想像を遥かに超える精密さを持っています。猫が他の猫の排泄物のにおいを嗅ぐとき、相手の性別、年齢、健康状態、発情期の有無まで読み取っている可能性があります。

また、フェロモンには時間的な持続性があります。動物がある場所を通り過ぎた数時間後でも、そこには「においの足跡」が残されており、後から来た動物がその情報を読み取ることができます。まさに「置き手紙」のようなコミュニケーションです。

人間にはこの化学的世界を感じる器官が存在せず、あたかも「においの色彩」を持たない世界で生きているようなものです。そこに確実に存在する情報の層が、私たちには見えないのです。

動物の超嗅覚 vs 人間の視覚優位

嗅覚能力の差は「別次元」レベルです。

人間の嗅覚受容体遺伝子は約400種類ですが、犬では約1,000種類、マウスでは約1,300種類もの受容体遺伝子を持っています。これは単純に「鼻が良い」というレベルではありません。動物たちは人間よりもはるかに多くの種類のにおいを識別できると考えられています。

動物たちは、においの強弱、方向、時間経過による変化なども感知できると研究されています。

一方、人間は視覚情報に特化しました。人間のコミュニケーションでは視覚情報が重要な役割を果たしており、「見た目」で瞬時に相手の感情、意図、社会的地位を判断する能力を発達させました。

これは進化における「トレードオフ」の典型例です。限られた脳のリソースを、化学的情報処理から視覚情報処理にシフトさせることで、全く異なる生存戦略を選択したのです。

なぜ人間だけが例外なのか

人間だけがフレーメン反応を持たない理由は、霊長類の進化過程にあります。

霊長類全体を見ても、ヤコブソン器官の機能は段階的に縮小しています。原猿類では比較的機能を保持していますが、真猿類になると機能が限定的になり、類人猿では人間と同様にほぼ完全に機能を失っています。

これは偶然ではありません。霊長類の進化において、樹上生活から地上生活への移行、昼行性への適応、複雑な社会構造の発達などが同時進行していました。これらの変化により、視覚と聴覚による情報収集が生存により重要になったのです。

人間の場合、さらに言語という「究極のコミュニケーション手段」を獲得しました。現生人類の言語獲得については、世界の言語が持つ高い類似性から、最初の言語は現生人類が世界に拡散する前、10万年から8万年ほど前に出現したと考えられています。

言語により、人間は物理的に存在しない概念(約束、道徳、未来の計画など)について話し合い、大規模な協力を実現できるようになりました。これは化学的コミュニケーションでは絶対に不可能なことです。

つまり、人間にフレーメン反応が備わっていないのは「失敗」ではなく、異なる進化的適応の結果なのです。化学的な情報交換とは異なる、高度で柔軟なコミュニケーションシステムを発達させたのです。

「なぜ人間にはフレーメン反応が備わっていないのか」についての総括

記事のポイントをまとめます。

- 人間のヤコブソン器官は胎児期に退化し機能を失っている

- 人間がこの機能を失った時期については、2003年に行われた研究により、ヒト科がサルから分化した約2,300万年前頃に機能喪失が起こった可能性が指摘されている

- 退化は進化の一部であり劣化ではない

- 視覚システムの向上が嗅覚依存からの脱却を促した

- 現生人類の言語出現は10万年から8万年ほど前と推定されている

- 社会的コミュニケーションが嗅覚に代わる情報伝達手段となった

- フレーメン反応は動物にとって重要な生存戦略の一部

- 人間は化学的コミュニケーションから視覚・言語コミュニケーションへ進化

- 霊長類全体でヤコブソン器官の機能が限定的になっている

- 進化により人間は失った能力と引き換えに高度な認知能力を獲得した

本記事では、人間にフレーメン反応が備わっていない理由を進化生物学の観点から詳しく解説しました。

ヤコブソン器官の機能喪失は約2,300万年前のヒト科分化時に起こった現象であり、人間は嗅覚による化学的コミュニケーションを失った代わりに、視覚と言語を基盤とした高度な認知能力を発達させてきました。

この進化の過程は、単なる能力の喪失ではなく、より複雑で効率的なコミュニケーションシステムの獲得という、人類史における重要な転換点でした。

フレーメン反応を持たないということは、人間にとって「失われた能力」ではなく、むしろ「選択された進化の道筋」の結果なのです。