日本神話の三貴子でありながら、アマテラスやスサノオと比べて圧倒的に知名度が低いツクヨミノミコト。

月の神様として重要な地位にあるにもかかわらず、その存在は謎に包まれています。

実は全国各地にツクヨミノミコトを祀る月読神社があり、それぞれが独特の信仰とご利益を伝えています。

今回は三貴子の一柱・ツクヨミノミコトの知られざる姿と、全国の代表的な月読神社を徹底解説します。

なぜツクヨミノミコトを祀る神社は少ないのか

- なぜツクヨミノミコトの記録は少ないのか

- 保食神を斬った唯一のエピソード

- 後から挿入された神様という学説

- 太陽暦への移行で薄れた月への信仰

なぜツクヨミノミコトの記録は少ないのか

ツクヨミノミコトは、イザナギの右目から生まれた月の神様で、アマテラス・スサノオと並ぶ三貴子の一柱です。

しかし古事記や日本書紀での記述は極端に少なく、イザナギ自身が「自らの生んだ諸神の中で最も貴い」としたところからこの名が生まれたにもかかわらず、その後の活躍はほとんど描かれていません。

この不自然な扱いの違いには、神話編纂時の政治的な意図や、後から挿入された神格である可能性が指摘されています。

実際、「元々いた神ではなく、大人の事情によって突っ込んだため、エピソード不足に陥った」という説も存在します。

保食神を斬った唯一のエピソード

ツクヨミノミコトが登場する唯一の神話は、保食神(ウケモチノカミ)殺害事件です。

💭 アマテラスが天上でこんなことを言い出した。

「葦原中国(地上のこと)には保食神っていう食べ物の神がいるんですって。ツキヨミ、あんたちょっと行ってどんな神か見ていらっしゃい」

命じられて地上に降りたツクヨミは、保食神が体内から食べ物を出してもてなそうとしたのを見て激怒します。

「穢らわしい!」と叫んで保食神を斬り殺してしまい、これを知ったアマテラスから絶縁されてしまったのです。

この事件以降、ツクヨミノミコトは記紀神話から姿を消してしまいます。

太陽と月が同時に天に現れない理由を説明する神話として解釈されていますが、これが唯一のエピソードというのは三貴子としてはあまりにも寂しい扱いです。

後から挿入された神様という学説

神話学者の間では、ツクヨミノミコトが大和朝廷による国土統一の過程で一つの神話に取り込まれていった後付けの神格であるという説が有力視されています。

🔍 学説の根拠

- もともと天照大神は日月を含んだ神だった

- 日と月を分ける必要が生じて新たに生み出された神格

- 壱岐を起源とする月読神社では三貴子ではない別の月神が祀られている

- 高皇産霊(タカミムスビ)の子という異なる系統の月神が存在

実際に、月読神社の総本社である壱岐の月讀神社は、古くから壱岐氏によって航海安全の神として祀られ、487年に京都へ勧請されたという別の伝承を持っています。

これらの証拠から、三貴子としてのツクヨミノミコトは大和朝廷の神話統合政策の産物であり、そのために独自のエピソードが少ないのではないかと考えられているのです。

太陽暦への移行で薄れた月への信仰

現代でツクヨミノミコトの影が薄い理由として、暦の変化が挙げられます。

📅 暦の変遷

- 古代日本:

月の満ち欠けを基準とした太陰暦を使用 - 江戸時代:

月待信仰が盛んで月の神様への信仰は生活に密着 - 明治時代:

太陽暦採用により月を読む習慣が失われる - 現代:

太陽暦が定着し月への信仰が薄れる

農業技術の発達により暦への依存度が下がったことも、月神信仰の衰退に拍車をかけた

月読む習慣が次第に薄れたことから、ツクヨミノミコトへの信仰が薄れたのは自然な流れだったのかもしれません。

それでも現在も全国各地には、ツクヨミノミコトを祀る由緒ある神社が存在し、独自の信仰を伝えています。

では実際にどのような神社があるのか、その参拝方法と共に見ていきましょう。

実際にツクヨミノミコトが祀られている神社

- 伊勢神宮 月読宮|内宮別宮の正式な参拝順序

- 伊勢神宮 月夜見宮|外宮別宮の神路通参拝

- 稲荷鬼王神社|新宿歌舞伎町に鎮座する月夜見命

- 月山神社|出羽三山の霊峰に鎮座する月読命の聖地

- 月讀神社|月読信仰の原点とされる古社

伊勢神宮 月読宮|内宮別宮の正式な参拝順序

伊勢神宮の内宮(太陽の神様・天照大御神を祀る場所)の敷地内にある月読宮(つきよみのみや)は、月の神様を祀る特別な神社です。

この神社では、天照大御神の弟神である月読尊(ツクヨミノミコト)だけでなく、その両親にあたる伊弉諾尊(いざなぎのみこと)と伊弉冉尊(いざなみのみこと)も一緒に祀られています。

普通の神社と違って、月読宮は一つの建物ではなく、四つの社殿が横一列に並んだ珍しい形になっているのが特徴です。これらの社殿を正しい順序で参拝することで、より深いご利益を得られるとされています。

🏛️ 社殿の配置(右から)

- 月読荒御魂宮(つくよみあらみたまのみや)

- 月読宮(つくよみのみや)

- 伊佐奈岐宮(いざなぎのみや)

- 伊佐奈弥宮(いざなみのみや)

📝 正式な参拝順序

- ②月読宮

- ①月読荒御魂宮

- ③伊佐奈岐宮

- ④伊佐奈弥宮

月の神様とその荒御魂、そして両親神を順に参拝することで、より深いご神徳をいただけるとされています。

📍 アクセス

- 内宮からは徒歩で約20分

- 車なら5分程度の距離

- 静寂な森の中で月神への祈りを捧げることができます

伊勢神宮 月夜見宮|外宮別宮の神路通参拝

(Yanajin33, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

伊勢神宮には内宮と外宮という二つの主要な神社があり、その外宮(食物の神様が祀られている場所)の敷地内にある小さな神社が月夜見宮(つきよみのみや)です。月の神様を祀るこの神社は、外宮の中でも特に重要な存在として大切にされています。

面白いことに、同じ月の神様なのに、内宮では「月読宮」、外宮では「月夜見宮」と少し違う名前で呼ばれているのです。

月夜見宮の最大の特徴は、外宮から神路通(かみじどおり)という神様の通り道で直接つながっていることです。この道は神様が外宮と月夜見宮を行き来するための道とされ、地元では道の真ん中を避けて歩く習慣があります。

夜になると月夜見宮から外宮へ神様が通われるという言い伝えもあり、神秘的な雰囲気に包まれています。

月読(内宮)と月夜見(外宮)という2つの表記が存在する

🚶 神路通の特徴

- 神様が外宮と月夜見宮を行き来するための道

- 地元では道の真ん中を避けて歩く習慣

- 夜になると月夜見宮から外宮へ神様が通われるという言い伝え

- 神秘的な雰囲気に包まれている

📍 アクセス情報

- 外宮から徒歩約10分の好アクセス

- 外宮参拝と合わせて訪れる人が多い

- 農業・漁業・航海の守護神として地域の人々から厚い信仰

稲荷鬼王神社|新宿歌舞伎町に鎮座する月夜見命

(鋸香具師, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

東京・新宿歌舞伎町の稲荷鬼王神社は、日本で唯一「鬼王」の名を持つ神社として知られています。

鬼王権現(きおうごんげん)の祭神として月夜見命(つきよみのみこと)、大物生命(おおものぬしのみこと)、天手力男命(あめのたじからおのみこと)の三柱が祀られており、ツクヨミノミコトはその中心的な存在です。

天保2年(1831年)に大久保村の氏神であった稲荷神と熊野から勧請された鬼王権現を合祀して成立した歴史を持ちます。病気平癒で有名な「撫で守り」や、病が治るまで豆腐を断つ「豆腐断ち」という独特の信仰があります。また「福は内、鬼は内」という特殊な節分神事でも知られ、鬼を福の神として迎える全国でも稀な神社です。月夜見命の御神徳により、夜の安全や心の平穏をもたらすとされています。

「福は内、鬼は内」という特殊な節分神事で知られている

⛩️ 祭神(鬼王権現)

- 月夜見命(つきよみのみこと)

- 大物生命(おおものぬしのみこと)

- 天手力男命(あめのたじからおのみこと)

🎯 独特の信仰

- 病気平癒で有名な「撫で守り」

- 病が治るまで豆腐を断つ「豆腐断ち」

- 「福は内、鬼は内」という特殊な節分神事

- 鬼を福の神として迎える全国でも稀な神社

月山神社|出羽三山の霊峰に鎮座する月読命の聖地

(ChiefHira, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

山形県の月山(1,984m)山頂に鎮座する月山神社(がっさんじんじゃ)は、東北唯一の官幣大社として格式高く、月を司る神・ツクヨミノミコト(別名:月読命)をお祀りしています。月山は、世界でも珍しい半円形のアスピーデ型火山であり、その頂上部「おむろ」に神社が建てられています。

出羽三山(羽黒山・月山・湯殿山)の中でも、月山は特に「死後の世界」や「前世」を象徴する霊山として知られ、修験道の修行の場としても長い歴史があります。参拝には登山装備が必要な本格的霊場であり、標高1,984mの山頂を目指すその道のり自体が、生まれ変わりの旅とされています。

月読命は農業や航海、漁業を司る神とされ、天下泰平・国土安穏・産業発展・五穀豊穣・大漁満足など、多方面にわたるご利益があると信じられています。また、卯年が縁年とされており、この年に参拝すると12年分のご利益が得られるという伝承も残されています。

月山神社は標高1984mにあり、参拝するには登山装備が必要という本格的な霊場となっている

🏔️ 月山の特徴

- 海抜1,984mの山頂に鎮座

- 世界でも珍しい半円形のアスピーデ型火山

- 頂上の「おむろ」に月山神社

- 出羽三山の中で「死後の世界」「前世」を象徴する霊山

🌟 ご利益

- 農業神・航海漁労の神として広く信仰

- 天下泰平、国土安穏、産業発展

- 五穀豊穣、大漁満足に霊験あらたか

- 修験道の聖地として現在も多くの修験者や参拝者を集める

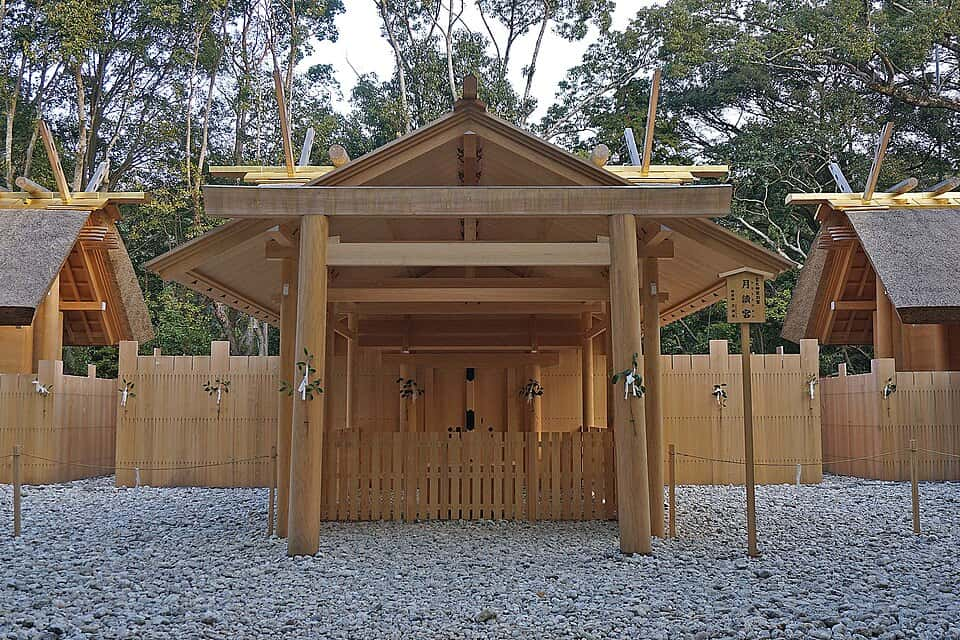

月讀神社|月読信仰の原点とされる古社

(user:opqr, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

長崎県壱岐市に鎮座する月讀神社は、全国の月読神社の中でも最古の社の一つとされ、月神信仰の原点と呼ばれる由緒ある神社です。古くから壱岐氏(いきうじ)によって航海安全の守護神として祀られてきた歴史を持ち、壱岐という海上交通の要衝で信仰を集めてきました。

社伝によれば、雄略天皇の時代(西暦487年頃)に京都へ勧請されたとされ、これは京都の月読神社の創建伝承にもつながっています。

主祭神はもちろんツクヨミノミコト(月読命)で、月の神としての静かな力を今もなお伝え続けています。

静けさに包まれた境内には古代祭祀の雰囲気が色濃く残り、月の神秘と日本神話の深層に触れることのできる、まさに月読信仰の源流といえる神社です。

壱岐の月読神社は、全国の月讀神社の本宮とされる、月神信仰の源流を伝える神社

🏮 壱岐月読神社の特徴

- 全国月読神社の総本社・元宮とされる

- 海上安全と航海の守護神としての側面が強い

- 卜部(うらべ)氏の祖先である壱岐氏ゆかりの神社

- 「神道発祥の地」とも呼ばれる由緒正しい社

これらの月読神社に参拝すると、どのようなご利益をいただけるのでしょうか。月の神様ならではの独特な恩恵について、詳しく見ていきましょう。

ツクヨミノミコト神社のご利益と月待信仰の広がり

- 月の満ち欠けに関わる安産・子授けのご利益

- 農業・漁業・航海を守護する月の力

- 暦と占いの神としての役割

- 「ツキ」を呼ぶ開運・勝負運の神様

月の満ち欠けに関わる安産・子授けのご利益

ツクヨミノミコトの代表的なご利益として、月の満ち欠けに関係がある出産に関係することから安産が挙げられます。

🤱 安産信仰の理由

- 月の周期は女性の身体のリズムと深く関わる

- 古来より月の神様は安産・子授けの神様として信仰

- 特に京都の月読神社では神功皇后ゆかりの月延石への信仰が篤い

戌の日には多くの妊婦さんが参拝し、安産祈願を行います。月延石の名前の由来も「月のものが延びる」ことから子宝を授かるという意味があり、子授けのご利益も期待されています。

月の神様ならではの母性的な力が、新しい命の誕生を守護するのです。

農業・漁業・航海を守護する月の力

月の満ち欠けは古代から農業の暦として重要な役割を果たしており、月夜命は自然と深い繋がりがあります。

🌾 農業守護

- 種まきや収穫の時期を月の暦で判断

- 自然との調和が生まれ、豊かな実りが訪れる

⚓ 海上安全

- 月の明かりが船乗りを導く

- 夜の航海を守護する神様

🐟 豊漁守護

- 月が潮の満ち引きに直接影響

- 魚の産卵などに影響を与える

- 漁師たちからの信仰も厚い

暦と占いの神としての役割

ツクヨミノミコトの名前は「月を読む」という意味があり、暦を司る神であることを示しています。

📅 暦の神様

- 月の満ち欠けを観察して暦を作る知識

- 時間と季節の流れを司る重要な神様

- 暦の管理は国家の重要な仕事だった

🔮 占いの神様

- 「月を読む」ことから占いの神ともされる

- 月の神秘的な力は未来を見通す力と結びつく

- スピリチュアルな側面も持つ

「ツキ」を呼ぶ開運・勝負運の神様

日本語の「ツキ(運)」と「月」の音が同じことから、ツクヨミノミコトは開運・勝負運の神様としても信仰されています。これは伝統的な神話というより、現代的な願意に応じた信仰の広がりです。

特に、伊勢神宮の内宮別宮「月読宮」では、月の神にあやかり「運気上昇」や「心の平安」を願う参拝者が増えており、月の満ち欠けに象徴されるリズムの中で、運の巡りを整える存在として信仰されています。

📿 様々な祈願

- プロスポーツチームの必勝祈願

- 受験生の合格祈願

- ビジネスでの成功祈願

- 眼病平癒(イザナギの右目から生まれたという伝承に由来)

月のリズムが運気や体調にも影響を与えるという考え方は古くからあり、月神ツクヨミへの祈りは“ツキを呼ぶ”ことに通じると受け取られています。月読宮や月山神社では、そうした月の神性を背景に、勝負の場に挑む人々が参拝する姿も見られます。

「ツクヨミノミコトを祀る神社が少ない理由」の総括

記事のポイントをまとめます。

- ツクヨミノミコトは三貴子の一柱だが記紀神話での記述が極端に少ない

- 唯一のエピソードは保食神殺害事件でアマテラスに絶縁される

- 後から神話に挿入された神格である可能性が学者から指摘されている

- 太陽暦への移行により月への信仰が薄れ現代では影が薄い

- 伊勢神宮には内宮別宮の月読宮と外宮別宮の月夜見宮がある

- 稲荷鬼王神社は東京歌舞伎町の闇夜を照らす月夜見命を祀る珍しい神社

- 月山神社は出羽三山において死後の世界・再生を司る月読命の聖地

- 壱岐の月読神社は全国月読神社の元宮・総本社として信仰の源流とされる

- 月の満ち欠けに関わることから安産・子授けのご利益がある

- 月の神として海や時間を司り、農業・漁業・航海の守護神として信仰される

本記事では「ツクヨミノミコトを祀る神社が少ない理由 - 三貴子なのに影薄い月神の謎」と題して解説しました。

三貴子でありながら影が薄い理由、全国の主要な月読神社、そして月の神様ならではの独特なご利益について詳しく見てきました。

記紀神話での記述は少なくても、ツクヨミノミコトは月の満ち欠けを通じて人々の生活を見守り続けている重要な神様です。

安産祈願から勝負運まで、月の神様の幅広いご利益を求めて、各地の月読神社を訪れてみてはいかがでしょうか。